編者按:

首都科技發展戰略研究院院長關成華教授個人微信公眾號“華英成秀”,推出新欄目“關·視角”,洞察創新發展與教育治理。“關·視角”近日發布《地方“兩會時刻”新熱點:城市創新榜》,總結了主流媒體對于《中國城市科技創新發展報告2020》發布的關注情況,分析了報告產生的廣泛的社會影響,闡釋了城市科技創新發展的未來關注方向。值此新年之際,特此分享此文,希冀新的一年為地方政府建設創新型城市,謀求有序、理性的創新,貢獻力量!

關·視角

元旦至春節期間,一般來說是地方政府的“兩會時刻”。在今年各地政府工作報告中,“創新”一詞高頻出現,成為地方工作的重點之一。而最近發布的城市創新排名,也成了一個熱議話題。

1月23日,我們召開了“2021首科新年論壇”,幾十位來自政府部門、高校和科研院所的專家學者以及一部分企業代表共聚一堂,暢聊中國城市科技創新如何在危機中育先機、于變局中開新局。論壇還發布了《中國城市科技創新發展報告2020》。報告選取了中國289個地級及以上城市,從創新資源、創新環境、創新服務和創新績效四個維度對城市科技創新發展水平進行了測度與評估,最終形成排名。

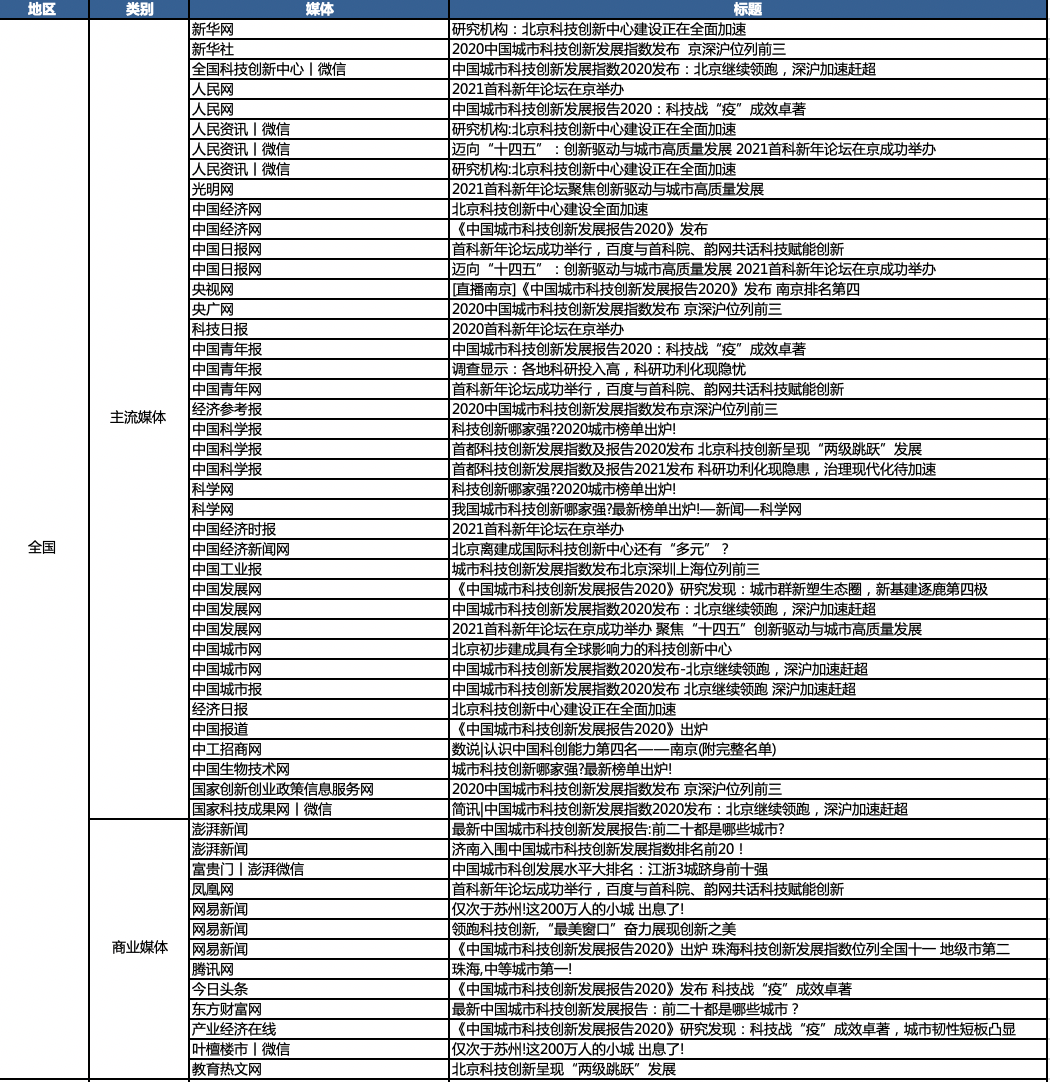

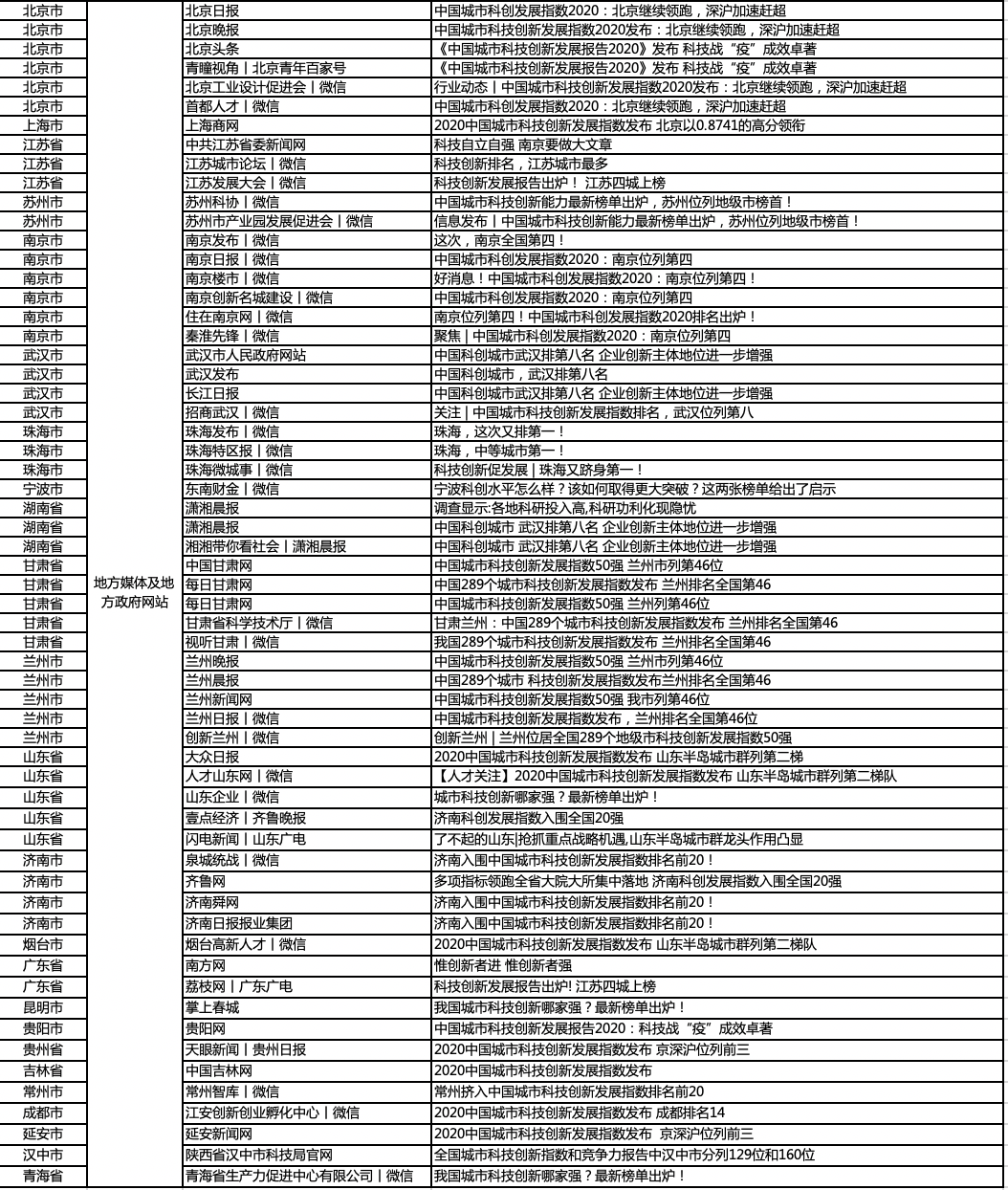

報告發布至今,已有近30家全國性主流媒體進行了全方位、多角度的報道。此外,包括北京、上海、南京、蘇州、武漢、珠海、寧波、蘭州、濟南、煙臺、昆明、貴陽、常州、成都、延安和漢中等城市在內的地方媒體及政府網站也積極關注和轉發。據不完全統計,截至目前,已有至少60家地方媒體及政府網站對我們的成果進行了轉載或報道。

▲部分媒體報道情況

▲部分媒體報道情況

從內容來看,由于各級媒體屬性不同,它們對報告的報道角度也各有側重。全國性媒體關注整體排名,聚焦榜首(北京)全國科技創新中心建設,同時對“科技戰‘疫’成效卓著,城市韌性短板凸顯”的研究發現表現出高度關注。地方媒體及政府網站則更多關注當地在中國城市科技創新發展指數2020中的排名及表現。

自2017年首都科技發展戰略研究院與西華大學創新創業學院聯袂發布《中國城市科技創新發展報告2017》以來,迄今為止,我們已連續四年發布“創新榜”。今年的報告和中國社會科學院城市與競爭力研究中心共同編著。在2019年研究的基礎上,我們依據自行研發的城市科技創新發展理論框架,深入地挖掘了中國城市科技創新特色,也進一步完善了中國城市科技創新發展指數指標體系。

我國即將邁入創新型國家建設的新征程。在這個特殊時刻,地方政府關注“創新榜”,熱議創新話題,說明我國城市急需加速釋放創新動力、點燃高質量發展的新引擎。但同時我們也應清醒意識到,靠喊喊口號、做做樣子,是很難奏效的。創新不可能一蹴而就,需要久久為功,付出長期艱苦努力。

對于創新型城市建設,國家有號召、地方有熱情,自然是很好的現象。但越是在這種時候,我們越要沉著冷靜應對,呼喚一種應有的“創新理性”。我們不能再搞罔顧民生的面子工程和政績工程,那樣只會造成資源的浪費,帶來惡性和無序的競爭;更不能假“創新”之名,行“包裝”之實,四處要政策,亂鋪攤子,搶上項目。這不僅不是創新,反而是在行倒退之事。

地方政府要結合城市的實際情況,發揮區域優勢,因地制宜、揚長避短,拿出切實可行的方案,避免“千城一律”。如若盲目效仿、片面追求“高精尖”,就會導致一些政策舉措不接地氣、缺乏溫度,從而背離了“創新”的初衷。我之前在一篇文章中也提到過,地方政府要“以人為本,推動創新型城市建設”。只有進一步優化職能,推動制度設計從“利于人員管理”到“利于人才創新”的根本性轉變,積極創新治理方式,靈活及時動態地滿足人才需求,不斷提升人才吸引力,才能更好地推動城市向創新型城市轉變。

未來,我們也將持續跟蹤全國城市科技創新發展情況,量化展示城市科技創新發展水平,分析總結全國城市在推動創新型國家建設過程中的經驗和不足,以期繼續為各級政府提供數據支撐與決策參考。我們也愿為地方政府建設創新型城市,謀求有序、理性的創新,盡自己的一份綿薄之力。

來源:華英成秀

編輯:陳瑾