2021年12月21日,“新形勢下的國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)——《首都科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)報告(2021)》發(fā)布暨研討會”在北京舉行,首都科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院院長關(guān)成華正式發(fā)布“首都科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)2021”。此次研討會由首都科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院主辦,中國社會科學(xué)院城市與競爭力研究中心、北京師范大學(xué)創(chuàng)新發(fā)展研究院、城市綠色發(fā)展科技戰(zhàn)略研究北京市重點實驗室合作舉辦。

圖1:關(guān)成華院長發(fā)布報告

圖1:關(guān)成華院長發(fā)布報告

黨的十九屆五中全會提出堅持創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位,把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐。進入新發(fā)展階段,黨中央明確了支持北京形成國際科技創(chuàng)新中心的戰(zhàn)略任務(wù),北京要率先構(gòu)建新發(fā)展格局,需加強“五子”聯(lián)動,關(guān)鍵要落好國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)這個“第一子”。

“首都科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)”(簡稱“首科指數(shù)”)是由首都科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院聯(lián)合多學(xué)科、多領(lǐng)域的專家團隊,研究開發(fā)的一套具有首都特色,全面翔實、客觀公正地評價首都科技創(chuàng)新發(fā)展水平的指標體系。“首科指數(shù)”自2012年開始發(fā)布,通過“大數(shù)據(jù)、新數(shù)據(jù)、解數(shù)據(jù)”的方式來“看過去、察當前、謀未來”,從創(chuàng)新資源、創(chuàng)新環(huán)境、創(chuàng)新服務(wù)、創(chuàng)新績效四個維度,全方位地分析首都創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的新趨勢、新特點,研判問題,總結(jié)規(guī)律,為北京建設(shè)國際科技創(chuàng)新中心提供參考。

?

一、數(shù)讀“首都科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)2021”

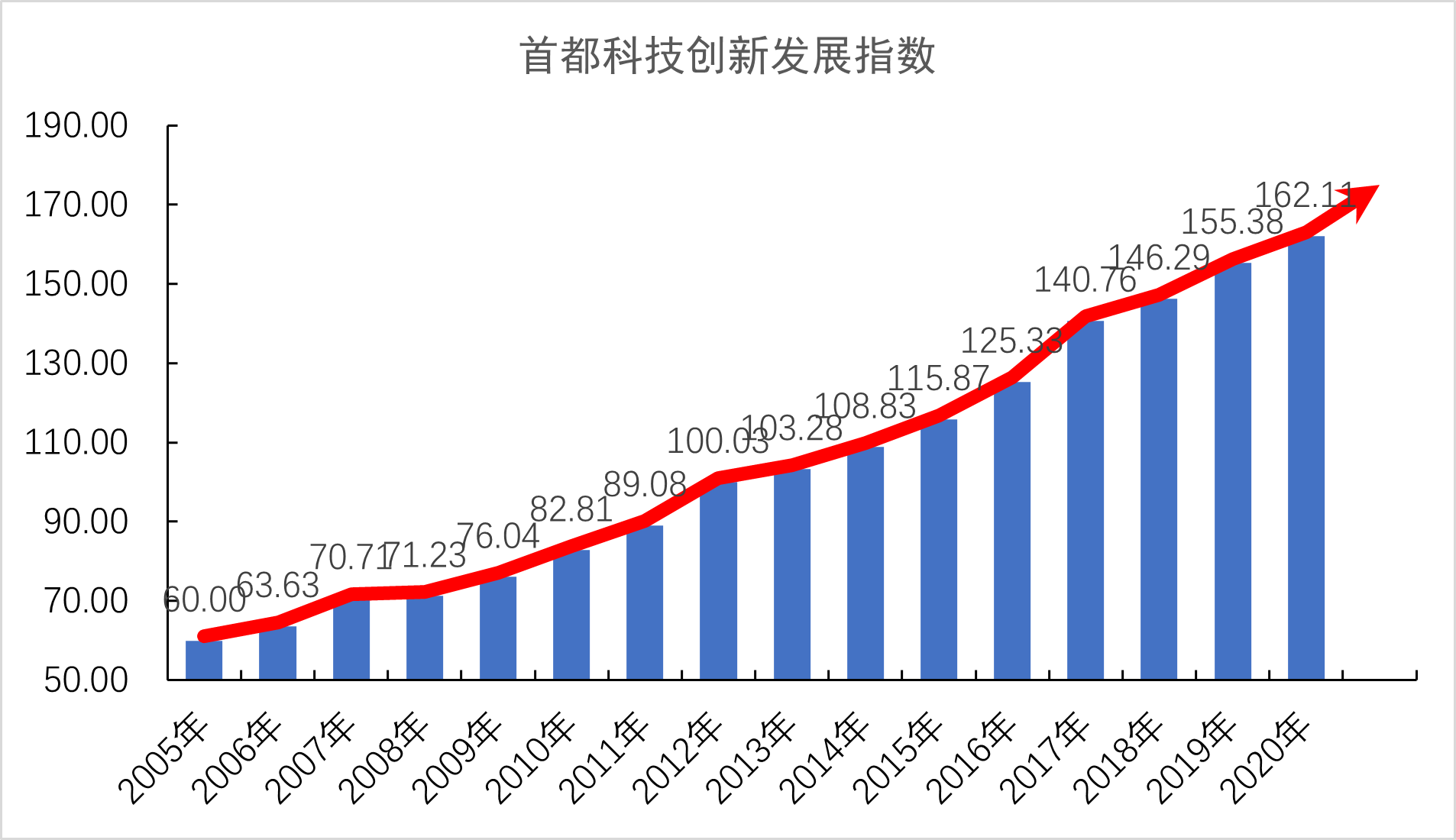

當前,北京以“三城一區(qū)”為主平臺,以中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)為主陣地,以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化融合發(fā)展為契機,正在全力推進國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)。數(shù)據(jù)顯示,自2005年至2020年,首科指數(shù)總指數(shù)從60分增長至162.11分,整體增幅達170.18%,15年間,平均增長率為6.90%,并且每年保持正增長。“十三五”期間,首科指數(shù)從2016年的125.33分增長至2020年的162.11分,整體增幅為29.34%,略低于“十二五”期間的30.07%。總體判斷,首都科技創(chuàng)新水平持續(xù)攀高,科技自立自強穩(wěn)步推進。

2020年首科指數(shù)得分同比增長4.33%,為近五年最低增幅,其同比增幅較上一年下降1.88%。由此可見,新冠肺炎疫情的爆發(fā),給全球和我國經(jīng)濟帶來的嚴重沖擊,疫情對首都科技創(chuàng)新發(fā)展的短期沖擊效應(yīng)十分明顯。隨著疫情的持續(xù),未來的不確定性因素仍然較多,從中長期看,北京國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)也將面臨更多風(fēng)險。為此,北京必須要堅定不移地把科技創(chuàng)新作為經(jīng)濟復(fù)蘇和社會發(fā)展的強勁動力,通過科技突圍現(xiàn)有困境,搶占未來發(fā)展制高點。

?

二、北京建設(shè)國際科技創(chuàng)新中心的四個突出特征

?

通過數(shù)據(jù)分析,課題組發(fā)現(xiàn)當前北京建設(shè)國際科技創(chuàng)新中心具有四個突出特征。

一是大量頭部企業(yè)集聚,創(chuàng)新資源規(guī)模質(zhì)量突出。2020年,北京擁有93家獨角獸企業(yè),總估值達到2.6萬億,占全國獨角獸企業(yè)總估值的43.3%。根據(jù)《財富》雜志統(tǒng)計,2021年,北京擁有60家世界500強企業(yè),與世界其它城市相比,具有顯著集聚優(yōu)勢。

二是制度創(chuàng)新不斷突破,創(chuàng)新發(fā)展政策環(huán)境突出。2020年以來,北京緊抓國家服務(wù)業(yè)擴大開放綜合示范區(qū)和中國(北京)自由貿(mào)易試驗區(qū)建設(shè)契機,加強制度創(chuàng)新、推動貿(mào)易、投資和人才流動自由化便利化,出臺促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干意見及“五新”行動方案,發(fā)布高精尖產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,不斷完善政策舉措,為創(chuàng)新主體提供了優(yōu)越的創(chuàng)新環(huán)境。

三是科技引領(lǐng)轉(zhuǎn)型升級,創(chuàng)新成果產(chǎn)出績效突出。截至2020年末,北京市擁有有效發(fā)明專利33.6萬件,比上年增長18.0%。每萬人口發(fā)明專利擁有量為156件,比上年增加24件。新經(jīng)濟實現(xiàn)增加值1.36萬億元,占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重為37.8%,比上年提高1.5個百分點。整體來看,科技創(chuàng)新賦能經(jīng)濟發(fā)展效果顯著,創(chuàng)新成果正在助推北京產(chǎn)業(yè)從“制造”向“創(chuàng)造”轉(zhuǎn)型。

四是技術(shù)交易蓬勃發(fā)展,創(chuàng)新輻射帶動能力突出。近年來,北京科技創(chuàng)新的輻射影響能力不斷提升,技術(shù)交易生態(tài)體系建設(shè)持續(xù)呈現(xiàn)新氣象。2020年,北京全年認定登記技術(shù)合同8.4萬余項,成交額突破6300億元,同比增長10.9%。輸出津冀技術(shù)合同5000余項,成交額347.0億元,增長22.7%。

?

三、北京建設(shè)國際科技創(chuàng)新中心面臨的問題和挑戰(zhàn)

北京作為我國科技資源最為豐厚的地區(qū),具有率先建成國際科技創(chuàng)新中心的潛力,但面對國內(nèi)外復(fù)雜形勢和發(fā)展需求,依然任重而道遠。課題組提出,當前,北京的科技、人才優(yōu)勢還有待進一步發(fā)揮,創(chuàng)新發(fā)展的短板尚需進一步補足。

一是基礎(chǔ)研究投入相對不足,跟蹤式研究居多,開拓性研究較少。2020年,北京研發(fā)投入總量為2300多億,總量較高,但從投入結(jié)構(gòu)來看,對基礎(chǔ)研究環(huán)節(jié)的投入相對不足,僅為16.04%。此外,根據(jù)《2019國際科技創(chuàng)新數(shù)據(jù)洞見》報告,北京的平均標準化論文影響力在全球20個創(chuàng)新城市中僅排名第18位,說明北京的學(xué)術(shù)生產(chǎn)總量與學(xué)術(shù)影響力之間存在鴻溝,跟蹤式研究居多,開拓性研究較少。

二是科技人才結(jié)構(gòu)性缺口比較突出,國際科技人才合作困難重重。雖然北京擁有雄厚的人才基數(shù),但關(guān)鍵核心領(lǐng)域人才缺口依然較大,特別是在人工智能、生物等諸多新興技術(shù)領(lǐng)域的頂尖科技人才尚為缺乏。根據(jù)科睿唯安公布的2020年度“高被引科學(xué)家”名單,全球共有6167人入圍,北京僅有274人,占比僅為4.4%。當前,受逆全球化思維及疫情的影響,北京與世界其他國家的科技合作,尤其是科技人才的合作將面臨更多難題。

三是創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性脫節(jié),企業(yè)創(chuàng)新主體地位需進一步加強。數(shù)據(jù)顯示,“十三五”時期,北京流向本市的技術(shù)合同成交額占比不足3成。可見,科技成果就地轉(zhuǎn)化比例偏低是當前北京面臨的現(xiàn)實問題。其主要原因在于北京創(chuàng)新的主力軍是高校和科研機構(gòu),企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新主體地位相對偏低,造成創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)性脫節(jié)。

四是京津冀協(xié)同創(chuàng)新仍需加強,產(chǎn)業(yè)鏈分工協(xié)作效率亟需提升。目前,京津冀三地雖然都將戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)作為各自的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),但未能形成基于主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分工,區(qū)域協(xié)作網(wǎng)絡(luò)綜合密度不高,跨區(qū)域地方政府協(xié)作程度也有待加強。

五是疫情影響或長期持續(xù),嚴重影響北京融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)2020年中關(guān)村科學(xué)城對506家企業(yè)的調(diào)研數(shù)據(jù),有海外業(yè)務(wù)的企業(yè)約210余家,其中有69%的企業(yè)受疫情影響,海外業(yè)務(wù)出現(xiàn)延后或停滯現(xiàn)象。世衛(wèi)組織的預(yù)測,疫情影響或?qū)㈤L期持續(xù)。因此,如何突破疫情阻隔,進一步融入全球網(wǎng)絡(luò)也是北京亟待解決的重大問題。

?

四、推進國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)的戰(zhàn)略與建議

站在新的歷史起點,北京國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)關(guān)乎“國之大者”,報告提出,推進國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)要大膽創(chuàng)新,堅持首善標準,堅持目標導(dǎo)向、問題導(dǎo)向,不斷探索走出新路子,建成制度創(chuàng)新高地,為各類創(chuàng)新主體創(chuàng)造更好科研生態(tài)、技術(shù)生態(tài)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

具體而言,一是加快布局國家戰(zhàn)略科技力量,探索建立“頂層目標牽引、重大任務(wù)帶動、基礎(chǔ)能力支撐”的科技組織模式,建設(shè)成為科技強國的重要戰(zhàn)略支點;二是建立健全以政府支持為主,市場多主體支持為輔的基礎(chǔ)研究多元投入機制,強化基礎(chǔ)研究保障;三是加快構(gòu)建國際化的科研環(huán)境和創(chuàng)新生態(tài),多措并舉引進海外高端人才,打造具有世界競爭力的高水平人才高地;四是堅持以信任為前提,持續(xù)深化科技經(jīng)費和項目管理方式改革,賦予科技人才更大自主權(quán);五是加快推進“三城一區(qū)”科技合作機制創(chuàng)新,突破各類制度層面的制約和障礙,形成創(chuàng)新要素流動暢通、科技設(shè)施聯(lián)通、人員交流順通的科技創(chuàng)新合作體制機制;六是搶抓數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展風(fēng)口,加快數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完善產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)孕育新經(jīng)濟;七是進一步強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,打造由科技領(lǐng)軍企業(yè)牽頭、高校院所支撐、多元主體高效協(xié)同的高能級創(chuàng)新聯(lián)合體,著力釋放科技領(lǐng)軍企業(yè)創(chuàng)新動能;八是建設(shè)京津冀產(chǎn)業(yè)加速共同體,構(gòu)建“研發(fā)共同投入,產(chǎn)業(yè)化共同受益”合作機制,推進產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新協(xié)同;九是強化全球科技創(chuàng)新精準合作,堅持“引進來”與“走出去”并重,打造全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的重要節(jié)點。

編輯:陳瑾

版權(quán)聲明:本文版權(quán)屬作者和首都科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)布或發(fā)表。欲轉(zhuǎn)載文章,請聯(lián)絡(luò)cistds@cistds.org.cn。已經(jīng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"稿件來源:首都科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院"。請自覺遵守我們的轉(zhuǎn)載要求,尊重作者及原創(chuàng)版權(quán),違者將依法追究責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)有未經(jīng)允許或不合要求的轉(zhuǎn)載,我們將立即舉報,并要求您刪除文章。原創(chuàng)之路不易,感謝您的支持與配合!