當前,全球科技創新活動正處于前所未有的密集活躍期,新一輪科技革命和產業變革深入發展、全球競爭格局深刻調整、國內經濟發展方式全面轉型等一系列重大變革對生產力發展水平提出了更高、更迫切的要求。城市,作為經濟增長的核心載體和推動社會進步的重要力量,在推進中國式現代化進程中發揮著關鍵作用。面對這一歷史機遇與挑戰,加快發展新質生產力、培育壯大新動能,成為城市搶抓科技革命和產業變革先機、贏得未來競爭主動權的戰略選擇。

首都科技發展戰略研究院近期發布年度品牌研究報告《中國城市科技創新發展報告(2025)》。報告構建了“中國城市科技創新發展指數指標體系”,對中國288個地級及以上城市的科技創新水平進行了全面評估。全面剖析中國城市科技創新的現狀與趨勢,全景展示中國城市科技創新發展的內在規律和邏輯,聚焦城市新質生產力培育這一關鍵議題,提出思考和建議。

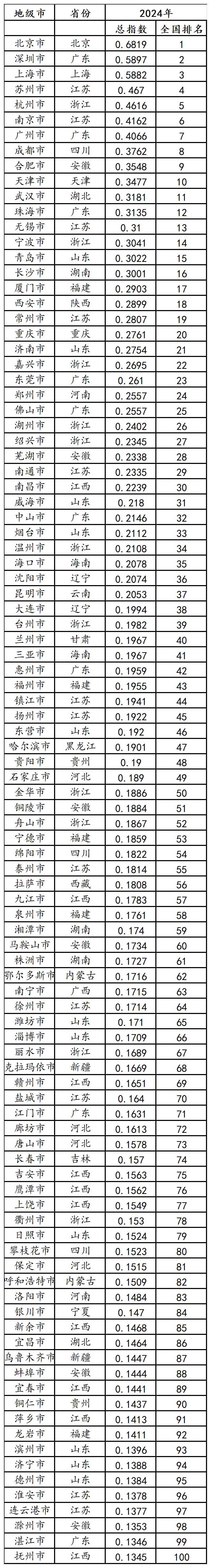

《中國城市科技創新發展報告(2025)》顯示,2024年度中國城市科技創新發展指數排名前20位的城市依次是:北京市、深圳市、上海市、蘇州市、杭州市、南京市、廣州市、成都市、合肥市、天津市、武漢市、珠海市、無錫市、寧波市、青島市、長沙市、廈門市、西安市、常州市、重慶市。

從年度排名波動情況來看,北京市、上海市、深圳市脫穎而出,以絕對優勢領跑全國。排名前20位的城市中,成都市發展迅速,成為年度黑馬,從2020年的第14名躍升至2024年的第8名;常州市、寧波市各上升5位次;無錫市、重慶市、廈門市各上升3位次。

從省區層面來看,排名前20位的城市中,除北京市、上海市、天津市、重慶市4個直轄市外,江蘇省的城市最多,有4個城市,依次為:蘇州市、南京市、無錫市、常州市。其次是廣東省,有3個城市進入排名前20位,分別為:深圳市、廣州市、珠海市。

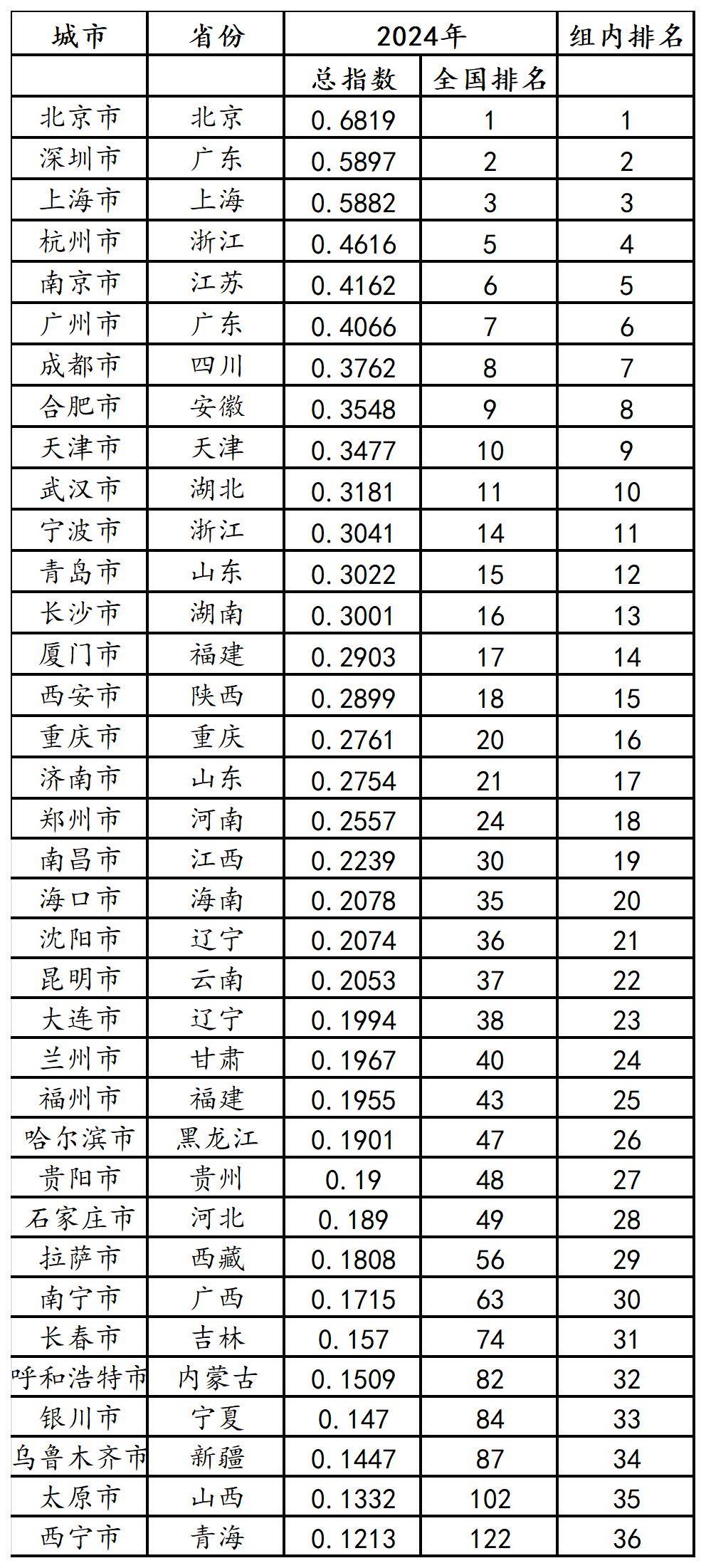

直轄市、省會城市及副省級城市科技創新發展指數排名前20位的城市依次是:北京市、深圳市、上海市、深圳市、杭州市、南京市、廣州市、成都市、合肥市、天津市、武漢市、寧波市、青島市、長沙市、廈門市、西安市、重慶市、濟南市、鄭州市、南昌市、海口市。

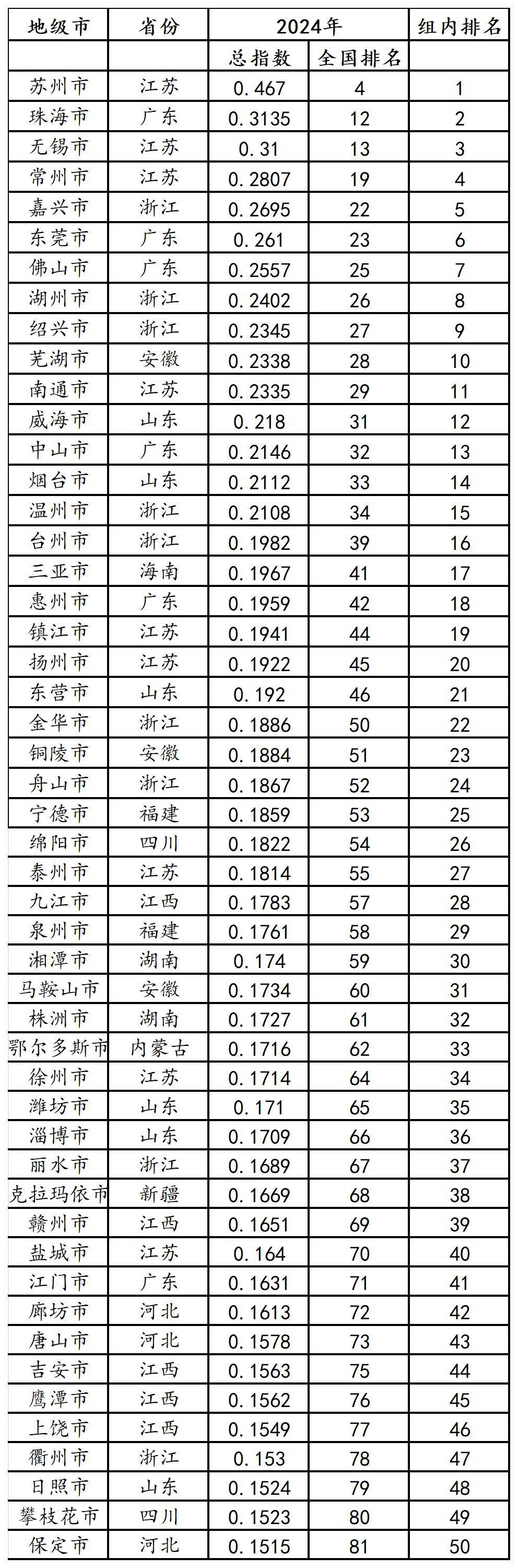

地級市科技創新發展指數排名前10位的城市依次是:蘇州市、珠海市、無錫市、寧波市、廈門市、常州市、嘉興市、東莞市、佛山市、湖州市、紹興市、蕪湖市。其中,長三角、珠三角城市群的地級市在排名中表現突出。從排名前50位城市的分布來看,江蘇省、浙江省、廣東省、山東省、江西省5省城市占據了72%。

19個主要城市群通過產業協同、資源共享、人才流動等方式,形成集聚發展、板塊競爭的態勢。長三角、珠三角、京津冀、山東半島城市群在科技創新方面表現突出,是我國創新發展的高地;而黔中、滇中、天山北坡、海峽西岸等城市群也在區域創新中發揮著引領作用,帶動周邊城市共同發展。

報告提出了中國城市科技創新的4個態勢與特征:

一是大城占優,小城有為。

城市規模不同,創新模式會呈現出不同的特點。超大城市以其雄厚的資源和優勢,成為科技創新的引領者;特大城市和大城市則與周邊區域協同創新,形成聯動發展格局;而小型城市雖規模體量較小,但潛力巨大,正展現出蓬勃的發展勢頭。

二是集聚發展、板塊競爭。

中國19個主要城市群在科技創新方面發揮著輻射引領作用,各城市群根據自身特色,差異化協同發展,共同推動城市創新能力的提升。其中,四大城市群憑借其雄厚的實力和創新能力,穩居前列,而其他城市群也在積極追趕,取得了一定進展。

三是周期遞進,據情施策。

科技創新作為推動城市發展的核心動力,其作用在不同發展階段的城市中會顯現出不同的特征和需求。報告顯示,寧德市、贛州市等處于成長階段的城市,科技創新活力四溢,展現出強勁的發展動力;而惠州市、銅陵市等發展階段城市,則持續奮進,不斷推動科技創新與城市發展的深度融合。

四是總體相關,存在差異。

報告指出,城市新質生產力與城市創新之間呈現出總體上的相關性,但同時也存在明顯的地域差異性。沿海城市和大中城市的新質生產力與城市科技創新發展指數相關性較強,表現出同步發展的良好態勢;而非大中城市、非中心城市以及非沿海城市,沒有顯現出同步發展趨勢。

報告強調,發展新質生產力、促進城市創新需把握四大路徑抓手:一是抓規模,聚才賦能創新,優化產業規模穩固根基;二是抓集聚,構建“三位一體”模式激發活力,強化城市間集群合力,均衡發展;三是抓聯動,協同賦能數字時代,投身數字化轉型挖掘數據潛能;四是抓階段,精準把握城市發展階段特征,分類施策探索差異化創新路徑,以城市更新應對挑戰,增添韌性與活力。

《中國城市科技創新發展報告》自2017年首次發布以來,已經連續推出八年,出版七部研究著作。今年的報告得到了中國社會科學院城市與競爭力研究中心和北京師范大學創新發展研究院的學術支持,以及企查查科技有限公司的數據支持。

中國城市科技創新發展指數排名前100

中國省會與副省級城市科技創新發展指數及排名

中國地級市科技創新發展指數排名前50

編輯:于悅